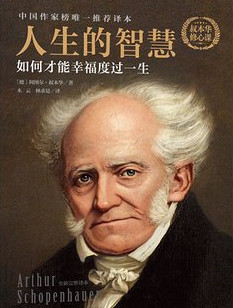

▲Schopenhauer(1788~1860),德國“悲觀主義”哲學(xué)家,,唯意志主義流派的創(chuàng)始人,,生命意志論的主要代表,。代表作有《作為意志和表象的世界》《人生的智慧》。

“一個人如果沒有他那種年齡的神韻,,那他也就會有他那種年齡特定的種種不幸,。”——伏爾泰

我們終其一生都只是生活在現(xiàn)時此刻,。不同時期的現(xiàn)時此刻相互之間的差別在于:在生命開始的時候,,我們前面是長遠(yuǎn)的未來;但在生命臨近結(jié)束時,,我們卻看到了我們身后走過的漫長的過去,。雖然我們的性格保持不變,但我們的心境卻經(jīng)歷了某些顯著的變化,。不同時期的“現(xiàn)時此刻”由此沾上了某種不一樣的色彩,。

01

在童年期,我們更多的是處于認(rèn)知,,而不是意欲的狀態(tài),。正是基于這一事實,在生命這最初四分之一時間里,,我們能夠享有喜悅之情,。童年期過去以后,我們留在身后的是一段天堂般美好的時光,。

在童年,,我們關(guān)系不廣,需求也不多,,也就是說,,我們并沒有怎么受到意欲的刺激,我們大部分的生命都投入到認(rèn)知活動中去了,。我們的大腦在7歲的時候已經(jīng)長至最大的體積,,同樣,我們的智力很早就發(fā)育成長,,雖然此時還沒達(dá)致成熟,。但在童年的嶄新世界里,它卻一刻不停地汲取營養(yǎng),。

在童年的世界,,一切事物都帶有一種新奇的魅力。據(jù)此,,我們的童年時光就是一首持續(xù)不斷的詩篇,,因為,一如其他所有藝術(shù),詩的本質(zhì)就在于從每一單個事物把握這一事物的柏拉圖式的理念,,也就是說,,把握這一單個事物的最本質(zhì)、因而也是這類事物所共有的整個特征,;每一單個事物都以這樣的方式代表了它這一類的事物,,一以類千。

02

盡管現(xiàn)在看起來,,我們在童年時期似乎始終關(guān)注著當(dāng)時個別的事物或者發(fā)生的個別事件甚至只是在某一事物或某一事件刺激我們當(dāng)時瞬間的意欲的時候,,我們才關(guān)注它們。但是,,歸根到底,,情況并不是這樣。這是因為在童年時期,,生活就這個詞的全部,、完整的含意而言是那樣新奇、鮮活地呈現(xiàn)在我們眼前,,生活所給予我們的印象并沒有因為多次的重復(fù)而變得模糊不清,;而在我們的童年活動當(dāng)中,我們在并不清楚自己目的的情況下,,總是默默地忙于從我們所見的單個場景和單個事件中,,了解生活自身的本質(zhì),把握生活形態(tài)的基本典型,。我們就像斯賓諾莎所說的,,“從永恒的一面看視人和事”。

我們越年輕,,每一單個事物就越代表了這一類事物的總體,。但這種情況逐年減弱。正因為這樣,,事物在年輕時候所留下的印象與在年老時候我們所感受的印象有著巨大的差別,。因此,我們在童年時期和青年早期對事物的接觸和經(jīng)驗構(gòu)成了以后所有認(rèn)識和經(jīng)驗的固定典型和類別,。以后的人生認(rèn)識和經(jīng)驗都會被納入既定的類型,,雖然我們并不總是清楚意識到我們這樣做。因此,,在童年時期我們就已經(jīng)打下深刻的或者膚淺的世界觀的堅實基礎(chǔ),。我們的世界觀在以后的時間里會得到拓展和完善,但在本質(zhì)上卻是不會改變的了,。

03

由于這樣一種純粹客觀的,、因此也是詩意的視角觀點這是童年時代的特征,它得益于當(dāng)時的意欲還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有全力發(fā)揮作用所以,,在還是孩子的時候,,我們的認(rèn)知活動遠(yuǎn)勝于意欲活動。因此,,許多兒童的眼神是直觀和認(rèn)真的,。拉菲爾在描畫他的天使尤其在他畫的西斯廷圣母里面的天使的時候,就很巧妙地表現(xiàn)了這種眼神,。這就是為什么童年的時光是那樣的愉悅,,我們對童年的回憶總免不了伴隨著眷戀之情。

當(dāng)我們?nèi)绱苏J(rèn)真地投入初次直觀認(rèn)識事物的時候,,教育也在忙于向我們灌輸種種的概念知識,。不過,概念知識并不會給我們帶來對事物真正本質(zhì)性的認(rèn)識,;相反,,對事物本質(zhì)的認(rèn)識亦即我們知識的真正內(nèi)容在于我們對這個世界所作的直觀把握。但是獲得這樣的一種直觀認(rèn)識只能經(jīng)由我們的自身,,任何方式的灌輸都是無能為力的,。因此,我們的智力,,一如我們的道德,,并不來自于外在,它源自我們自身的本質(zhì)深處,。沒有哪一位教育家可以把一個天生的蠢人培養(yǎng)成一個有頭腦的人,,永遠(yuǎn)不!他出生的時候是一個傻瓜,,那直到他死的時候仍然還是一個傻瓜,。

一個人對于外在世界的初次直觀把握是很深刻的,這也就解釋了為什么我們的童年環(huán)境和經(jīng)驗在我們的記憶里會留下如此深刻的印記,。我們?nèi)褙炞⒂谖覀冎車沫h(huán)境,,任何事情也分散不了我們對這環(huán)境的注意力;我們仿佛把眼前的事物視為這一類事物的僅有者,,似乎在這世上就只有它們的存在,。在以后的日子里,我們才知道在這個世界上還另有為數(shù)眾多的事物,,我們由此失去了勇氣和耐心,。

04

所有的事物作為客體,亦即純粹作為表象而存在時,,毫無例外都是令人愉快的,;但當(dāng)這些事物作為主體存在,,亦即存在于意欲之中時,卻都沉浸在痛苦和悲哀之中,。簡單說來:一切事物在被觀照時都是愉悅的,,但在具體存在時,卻是可怕的,。根據(jù)以上所述,,在童年期,我們更多地是從觀照的一面,,而不是從存在的一面認(rèn)識事物,,也就是說,事物是作為表象,、作為客體,,而不是作為意欲被我們所了解。因為前者是事物令人愉快的一面,,而主體可怕的另一面卻又不為我們所知,,所以,我們年輕的頭腦就把現(xiàn)實,、藝術(shù)所呈現(xiàn)的各種形體視為各式各樣的愉悅之物,。我們會以為:這些事物看上去是那樣的美好,那么,,具體的存在就會更加美好了,。因此,我們眼前的世界宛如伊甸樂園,;我們誕生的地方就是阿卡甸高原,。

這樣,在稍后的日子,,我們就有了對現(xiàn)實生活的渴望,,我們急切期盼著做事和受苦,這就把我們拉進(jìn)了喧嚷,、騷動的人生,。生活在這紛擾的世界里,我們才學(xué)會了解到事物的另一面,,事物的存在亦即意欲的一面,;我們行進(jìn)的每一個步伐都受到了意欲的羈絆。然后,,一股巨大的幻滅感慢慢降臨了,。在這之后,我們也就可以說:幻想的時代一去不復(fù)返了,。

不過,,這股幻滅感繼續(xù)不斷地增強(qiáng),、加深和變得完全徹底。據(jù)此,,我們可以這樣說:在童年的時候,,生活呈現(xiàn)的樣子就像是從遠(yuǎn)處看到的舞臺布景;而到了老年期,,我們則走到了最近的距離看視同樣的布景裝飾。最后,,我們在童年期感到幸福還因為這一事實:正如在初春,,樹葉都帶著同樣的顏色、具有幾乎一模一樣的形體,,同樣,,我們在幼年時也是彼此相似、并因此和諧一致,。但是隨著青春期的到來,,人與人之間的差異分歧也就出現(xiàn)了,這和圓規(guī)的半徑越大,,劃出的圓圈也就越大是同一樣的道理,。

【本文節(jié)選自叔本華《人生的智慧》】